Über Mutterschaft und andere Mythen

Am zweiten Sonntag im Mai feiert eine Vielzahl an Ländern Muttertag. Nicht nur am gestrigen Tag ist das ambivalente Thema der Mutterschaft allgegenwärtig. Der Begriff und seine Bedeutung werden gleichzeitig privat und öffentlich, persönlich und politisch verhandelt. Anstatt auf den Verband Deutscher Blumengeschäfte, der den Muttertag 1923 in Deutschland einführte, besinnen wir uns auf die amerikanische Frauenrechtlerin und ursprüngliche Initiantin Anna Jarvis, deren Bemühungen 1914 schließlich die Einführung des Muttertages in den Vereinigten Staaten veranlasste.

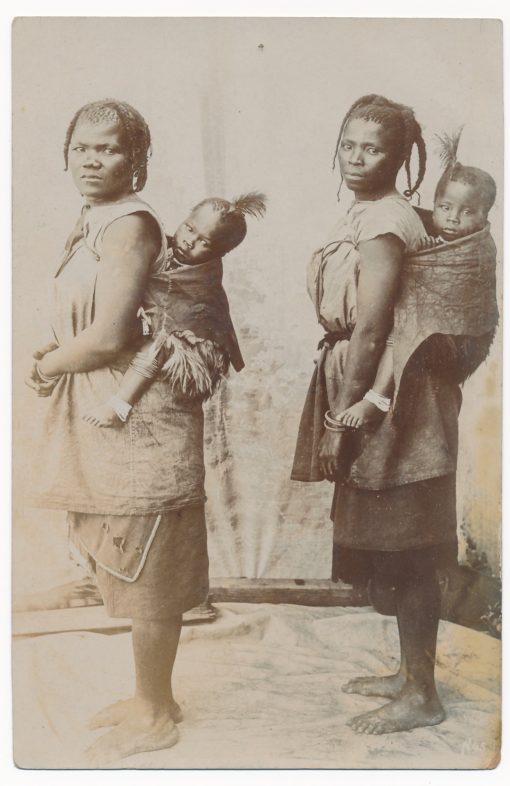

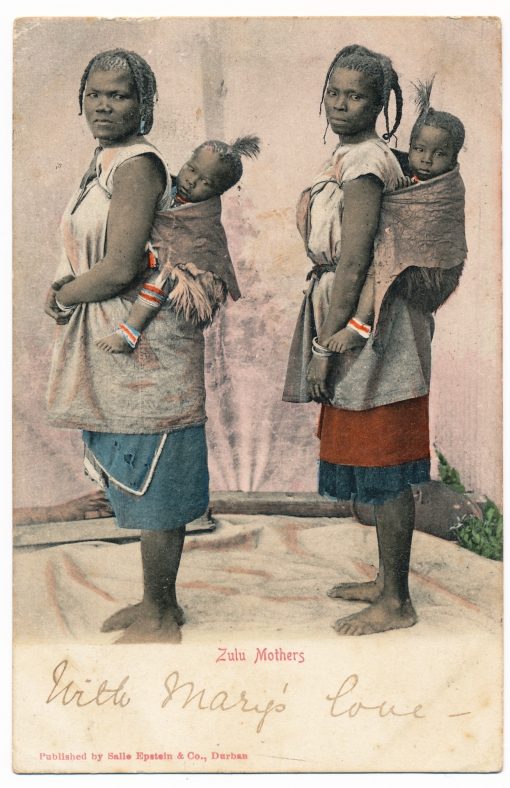

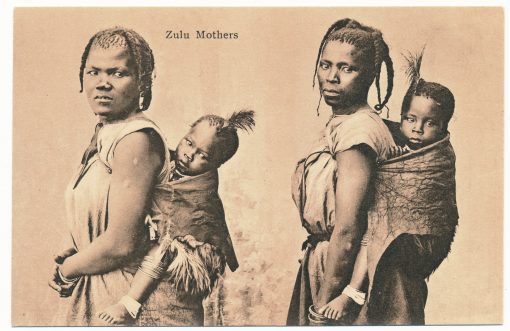

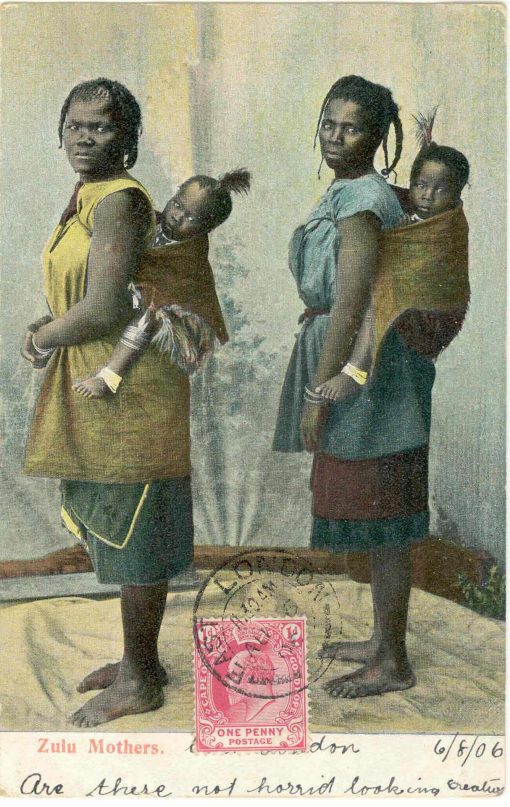

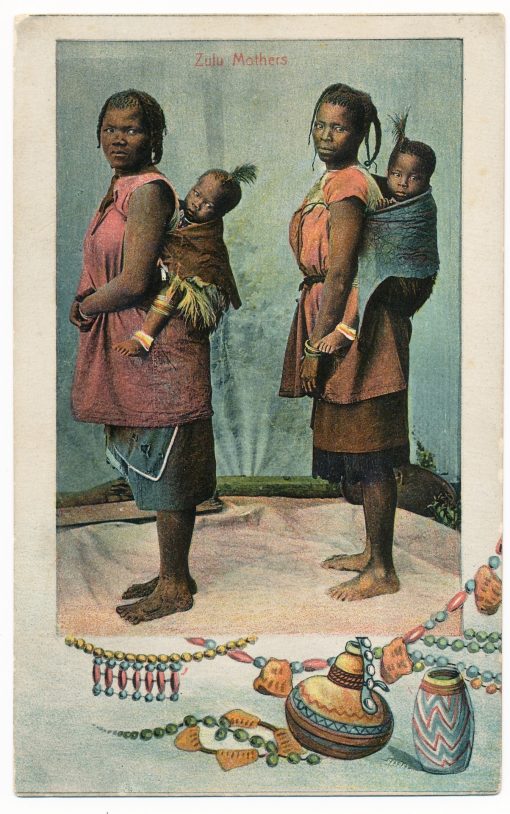

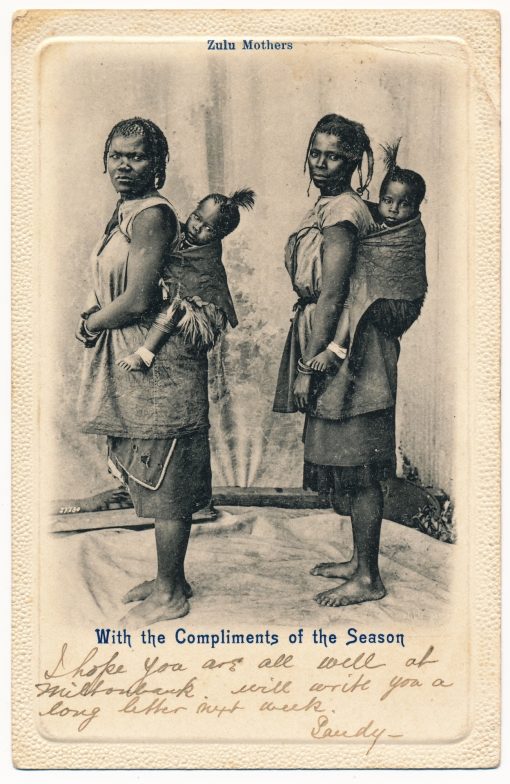

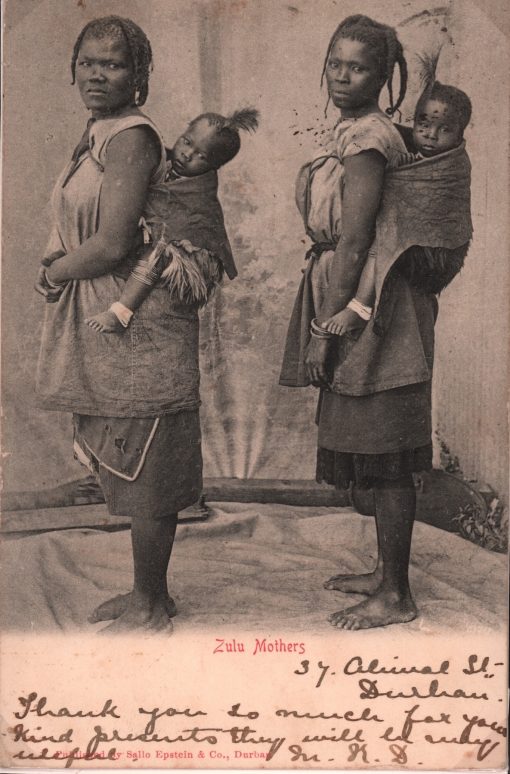

2013 zeigte The Walther Collection mit Distance and Desire: Encounters with the African Archive eine Ausstellung, die stereotypische Darstellungen von Afrikaner*innen kritisch beleuchtete – darunter auch das vielfach reproduzierte Bild "Zulu Mothers", das als Fotografie, Postkarte und Carte de Visite massenhaft in Europa zirkulierte. Die titelgebende Beschriftung einer solchen Postkarte markiert die fotografierten Frauen gleich in doppelter Weise: jeweils als Mutter und besonders als die andere Mutter, nämlich die afrikanische Mutter und schafft damit eine klare Abgrenzung zum westlichen Konzept von Mutterschaft.

Die verwendete Technik des Gelatine- oder Kollodiumdrucks lässt vermuten, dass die Fotografie "Zulu Mothers" im späten 19. Jahrhundert entstand. Ansichtskarten mit afrikanischen Motiven bildeten dabei nur einen kleinen Teil des globalen Postkartenarchivs. Dennoch waren diese von Bedeutung: Das goldene Zeitalter der Postkartenproduktion und -distribution überschnitt sich zeitlich mit der Periode, in der die europäischen Kolonialmächte ihre administrativen Strukturen in ganz Afrika massiv ausbauten. Derartige afrikanische Postkarten reflektieren folglich die komplexen Beziehungen zwischen Fotograf*in und dem fotografierten Subjekt sowie zwischen Motiv und Betrachter*in. Sie erzählen von der kolonialen Eroberung und ökonomischen Ausbeutung Afrikas. Während ein Teil der Aufnahmen Landschaften, urbane Architekturen und industriellen Fortschritt zeigt, lag ein Schwerpunkt der afrikanischen Postkartenproduktion auf der Darstellung von Ethnizität und Rassifizierung, die Afrikaner*innen als das Andere, das Fremde und das Exotische visualisierte und inszenierte. Von solcher Art ist auch der vorliegende Fotodruck.

Anhand der Kleidung und Frisuren identifizierte Christraud M. Geary die Frauen als Mitgliederinnen der Bhaca, einer Zulu-sprechenden Gruppe aus dem Süden der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal. Die arrangierte Pose, die die beiden Frauen im Ganzkörperprofil zeigt, erlaubt eine optimale Sicht auf die ledernen Tragetücher, mit welchen die beiden Mütter ihre Kinder auf den Rücken gebunden haben. Es gilt als das am weitesten verbreitete Motiv Südafrikas und war insbesondere bei europäischer Kundschaft beliebt. Die Entwicklung genau von diesem Bildmotiv zur Bildikone, erklärt Geary damit, dass in der Aufnahme Motive des Eigenen und Anderen verknüpft werden. Nämlich das im Westen verbreitete Konzept von Mutterschaft mit dem Bild des westlichen Stereotyps der afrikanischen Mutter, die ihr Kind direkt am Leib trägt. Nicht zuletzt durch die Bildinschrift werden die Frauen als Zulu und Zulu Mütter – um die berühmten Worte des radikalen Psychiaters und Kolonialismuskritikers Frantz Fanon zu verwenden – "gefangen, fixiert und entleert": als archetypische Repräsentantinnen eines afrikanischen Stammes, als zeitlose sowie statische Vorstellung der Zulu Mutter und schrieben sich so in das kollektive Gedächtnis der zumeist westlichen Betrachtenden ein. Solche und ähnliche Bildpostkarten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts speicherten demnach nicht nur Bilder unterdrückter und stereotypisierter afrikanischer Frauen, sondern trugen zeitgleich zur Verbreitung und Festigung rassistischer und sexistischer Weltbilder bei und wurden deshalb innerhalb von postkolonialen und feministischen Diskursen stark kritisiert.

Prozesse der Stereotypisierung der Frau und ihrer Rolle in der Gesellschaft spannen sich über Raum und Zeit bis in die Gegenwart hinein. Noch immer ist das Thema Mutterschaft von einseitigen und mystischen Vorstellungen geprägt, die durch Jahrhunderte alte tradierte Rollenbilder und ihre Verwobenheit mit anderen sozialen Kategorien wie Geschlecht, Klasse und Rasse kaum zu entlarven scheint. So wurde etwa Sheila Hetis in den Medien viel beachteter autofiktionaler Roman Mutterschaft seit seiner Erstveröffentlichung 2018 bereits in über 15 Sprachen übersetzt und ist im Februar 2019 in deutscher Übersetzung erschienen. Die namenlose, weiße, fast 40-jährige Ich-Erzählerin kämpft nicht nur mit der sehr persönlichen Frage, ob sie ein Kind bekommen will oder nicht, sondern ringt auch mit dem weit verbreiteten Mythos, der Mutterschaft als das Narrativ definiert, an welches die Frau gebunden ist. Die Protagonistin beschreibt: "Ich weiß, dass eine Frau, die das Muttersein ablehnt, das Allerwichtigste ablehnt, und damit zur unwichtigsten Frau wird. Und doch sind auch Mütter nicht wichtig. Niemand von uns ist wichtig." Das hier verwendete "uns" meint alle Frauen unabhängig von Herkunft und Status.

Das Zitat verweist auf die brisante Diskussion über den Wert von Frauen und Müttern in der heutigen Gesellschaft und problematisiert damit jenen Aspekt von Mutterschaft, der mit einer Art von Arbeit verknüpft ist, die zum größten Teil von Frauen und Müttern geleistet wird: unsichtbare sowie unbezahlte Haushalts- und Sorgearbeit meist im Bereich des Privaten, der Familie. Die Theologin und Ethikerin Ina Praetorius fordert deshalb stärkere Sichtbarmachung und Wertschätzung der Haushalts- und Sorgearbeit innerhalb der Gesellschaft. Den Ursprung der Geringschätzung der sogenannten Care-Arbeit sieht die Mitgründerin des Vereins Wirtschaft ist Care (WiC) bereits in der etymologischen Herkunft des Begriffs "Familie", der vom Lateinischen famulus stammt und "Diener" bedeutet. Frauen und Kinder galten rechtlich lange als Besitz des Mannes und die Arbeit, die zu Hause verrichtet wurde, zählte folglich nicht zu formeller Arbeit.

In vielen Ländern sind Ansätze zur Umsetzung von Gleichstellung zwischen den Geschlechtern per Gesetz vorgeschrieben. Die aktuelle Studie Frauen, Wirtschaft und das Gesetz 2019: Ein Jahrzehnt Reformen der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) betont jedoch, dass die rechtliche Situation in nur sechs Staaten weltweit Frauen absolute Gleichberechtigung vor dem Gesetz garantiert – das sind Schweden, Belgien, Dänemark, Frankreich, Lettland und Luxemburg. Doch selbst gesetzlich verankerte - und damit theoretische - Chancengleichheit genügt nicht zur praktischen Umsetzung einer faktischen Gleichheit zwischen den Geschlechtern. In Bezug auf Deutschland bemängelt die Studie besonders den weit auseinanderklaffenden Gender Pay Gap und Gender Care Gap. Laut dem Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung von 2018 verrichten Frauen in Deutschland im Durchschnitt 52.4 Prozent beziehungsweise täglich 1 Stunde und 27 Minuten mehr unbezahlte Care-Arbeit als Männer. Der Gender Care Gap bei Müttern, die zur Kategorie heterosexuelle Paare mit Kindern gehören, beträgt sogar 83.8 Prozent – eine Differenz, die besonders auf politischer Ebene nicht länger ignoriert werden kann und darf. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bestätigt, dass das Ziel der Gleichstellung im Alltag noch nicht erreicht ist. Hauptziele der Gleichstellungspolitik sind folglich einerseits eine Aufwertung der Haushalts- und Sorgearbeit und andererseits eine Reformation der Rahmenbedingungen, die zurzeit die Vereinbarung von Erwerbsarbeit und informeller Sorgearbeit – nicht nur für Mütter sondern auch für Väter – erschweren.

In Anbetracht solcher Zahlen zaubern Blumen nur ein kurzweiliges Lächeln in die Gesichter unserer Mütter. Es ist wichtig daran zu erinnern, daß Mutterschaft keine universale Kategorie bildet: Weder die Frau noch die Mutter existieren als solche. Je nach Zeit und Kultur wird diese unterschiedlich gelebt – und gefeiert. In diesem Sinn: Ein Hoch auf die Sichtbarmachung und Wertschätzung unterschiedlicher Geschichten von Mutterschaft!

– Livia Wermuth